医院动态

当我合上最后一本病理图谱时,我在北京大学首钢医院病理科为期一年的进修时光也悄然画上了句号。病理这个曾让我望而生畏的微观世界,如今已成为我职业生涯中最坚实的阵地。作为内蒙古莫旗人民医院病理科的一名新人,这段经历不仅是技能的飞跃,更是对“病理医生”这个称谓的重新认知。回首这段宝贵的时光,心中充满感激与收获,这段学习经历像一盏灯,照亮了我曾迷茫的显微镜世界。

初探门径:显微镜下叩开病理之门

记得第一次参加晨间阅片会时,我攥着笔的手心全是汗。王云帆主任将一张切片放在显微镜下的瞬间,整个诊室安静得能听见玻璃切片在显微镜下移动的轻响。“王大夫,你觉得这里和平常看到的胃黏膜一样吗?”突然被点名的我,看着视野里纠缠的组织陌生的细胞,竟说不出完整的句子。

但这样的窘迫并没有持续太久。每天晨会,王云帆主任都会带领大家进行科内阅片。她总有办法把复杂的病理拆解成生动的比喻:“你看这些肿瘤细胞的排列,是不是像有孔的筛子?”这样通俗易懂的比喻,耐心细致的讲解,让我得到了非常宝贵的诊断经验。每天半小时的阅片时间,她总能从临床病史、影像报告到实验室数据,为我们构建完整的诊断逻辑链。三个月后,当我在同一个显微镜下,准确地做出结肠中分化腺癌诊断时,主任眼里的笑意让我突然明白:所谓“于微末处见真章”,正是在这样日复一日的点拨和专业技能淬炼中而成。

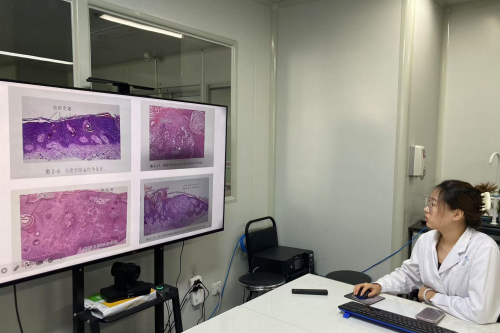

每周二上午的科内讲课更是我的“充电时刻”。从常见病多发病的诊断及鉴别诊断到罕见病例的分析讨论,各个亚专科的各位老师轮番上阵,总能把枯燥的理论讲得如故事般引人入胜。当我在老师的指导和鼓励下承担两次专题讲课时,我紧张地抱着电脑查找文献资料时,终于体会到老师们一次次讲课背后付出的辛苦,也对皮肤的组织学和常见疾病有了脱胎换骨的理解。

实战淬炼:从“不敢”到“独立”

“王大夫,今天的胃肠镜标本你来试试初诊。”张畅老师把一叠玻片推到我面前时,我的手指在显微镜调节轮上微微颤抖。那些看似相似的腺体结构里,藏着区分炎症与早癌的关键密码。当我第三次对“不典型增生”的判断产生犹豫时,张老师带我来到多人共览显微镜前:“我们先在低倍镜下看一下病变的边界,再到高倍镜下观察细胞的核浆比,再到诊断时千万不要忘记背景……”显微镜下光标指针移动,像在为我拨开迷雾。

这样的手把手教学贯穿全年。在主任和各位老师的指导下,我逐步掌握了胃癌、肠癌和肺癌等常见肿瘤的组织学特征、病理诊断要点和鉴别诊断流程,掌握了规范化病理报告的书写模式。当第一次独立完成从取材到诊断全部流程时,我突然懂得病理报告上的每一个字,都承载着生命的重量。

取材室的经历同样刻骨铭心。第一次处理卵巢肿瘤标本时,我对着巨大的囊性肿物不知从何下手。张畅老师放下手中的工作,手把手为我示范取材:“表面要像切西瓜一样,关键是既要看到全貌,又不能破坏关键病灶。”后来我成了取材室的“常客”,有些标本我是未曾接触过的,在我对疑难标本犯难的时候,尽管问过很多次,张老师仍然会笑着为我指点迷津,耐心为我讲解正确的取材方法,教我分辨组织结构。正是这份耐心与温柔让我从手足无措的新手,成长为能独当一面的医生。

窥斑见豹:在规范化流程中触摸职业初心

进入病理科以来,感觉精密、有序、规范化的运作体系扑面而来。从标本接收时严谨核对与信息录入,到技术室近乎苛刻的固定,脱水、包埋、切片、染色流程控制,再到诊断环节的严格把控,每一步都清晰可循,环环相扣。这并非仅仅写在纸上的空中规章制度,而是真正落实到每一个细微环节的实践准则,整个流程都体现了惊人的稳定性和可靠性。技术员老师为摸清新组织化学染色方法的技术条件反复实验的身影,一直牢牢印在我脑中。让我懂得,每一个完美的成果都离不开背后千百次的努力自我锤炼。

规范化确保效率,更铸就了诊断结果准确的基石。我也深刻体会到,支撑规范化管理体系的灵魂是弥漫在整个科室中那份沉甸甸的责任感,它体现在每一位老师身上。诊断组与技术组的各位老师之间积极沟通,协作紧密,同样都秉持着严谨细致的工作态度。这正是全员责任意识在团队层面的主动体现,共同守护着病理诊断的质量生命线!

这种近乎苛刻的严谨渗透在每个环节。标本接收时的双人核对制度,诊断报告的复核流程,甚至玻片归档的编号规则,都形成环环相扣的质量闭环。更让我触动的是科室的协作氛围:当包埋制片过程中出现特殊标本时,技术员会第一时间与取材医生沟通共同探讨最优处理方法;诊断医生遇到技术问题,也会第一时间与技术员沟通。这种默契让我明白:支撑规范化管理的,是每个岗位上那份 “守土有责” 的担当。

满载而归:带着火种回到草原

离别的前一天,我又坐在熟悉的显微镜前。视野里还是那些曾让我困惑的“不典型”腺体,此刻在我眼中已脉络清晰。一年前那个连HE染色都认不全的自己,如今能独立完成常见肿瘤的诊断,甚至能在科室讲台上分享病例心得。

返程的行李箱里,除了厚厚的笔记和图谱,更装着沉甸甸的收获:王云帆主任教我的诊断思维,张畅老师讲授的实践技巧,还有整个科室传递的职业精神。回到莫旗医院的病理科,当我指导同事规范取材流程时,当我在阅片时结合临床病史综合判断时,总会想起北大首钢医院那间洒满阳光的诊室——那里不仅教会我看切片,更教会我如何成为一名有温度、有担当的病理医生。

显微镜下的世界依然复杂,但我知道,那些在北京大学首钢医院汲取的力量,将永远照亮我前行的路。一年病理旅程,助我今后一路生花。

京公网安备11010702002740

京公网安备11010702002740